|

はじめに

| |

|

私の音楽体験の最初は家にあった手回し蓄音機だったようだ。「ようだ」というのは、それで「音楽」に目覚めた訳ではなく、小学校の音楽の時間はもっぱら前の席の女の子のおさげを引っ張って遊ぶことに費やされていた。中学校では音楽鑑賞として堂島のフェスティバル・ホールで生オーケストラの演奏を聴く機会があったが、クラシックというものは気持ちよく眠らせてくれる事を知っただけだった。

それでも、どうにか音楽というものに慣れ親しむことができるようになったのは70年安保のお陰だと思う。当時大学3年だった私達は、週に一度登校してクラス会議を開き、授業のボイコットを続けるかどうかを決議していた。半年もこんな状態が続く事が判っていたらさっさと旅行にでも出かけていたのだが、当事者としては次の週にも授業が再開されるかもしれないという思いがあった。三島由紀夫の割腹自殺にも、妙に共感を覚える真面目な年頃であったのだ。有り余る時間を消化するのにクラシック音楽ほど適したものは無い。同好の士という程の事も無いが、数少ないレコードを持って友人の下宿や実家を周り歩いた。自分のLPを聴かす代わりに人のを聴かせて貰う訳である。そうして知った演奏家や作品でこれはと思うものを自分のコレクションに加えていった。欲しいものがあると月初めの懐の暖かい時にドサッと買ってしまう。月末になって金が無くなると、学食でドンブリ飯に納豆をかけて食った。関西人で、それまで納豆という食い物なぞ見たこともが無かったのに。

この時家で使っていた「ステレオ」の質の悪さが、私をこの道に引きずり込んだのである。大学の入学祝いに父に買わせたもので、パイオニア製の「コンポーネント・ステレオ」という奴だった。レシーバー・アンプ(チューナー+プリ・メインアンプ)、LPプレイヤー、フロワー型スピーカーから成る。当時としては決して安い買い物ではない。安月給の小学校教師のボーナスの一期分は飛んだと思う。ところがこのフロア型スピーカーが曲者で、高域、中域がホーン型の3WAYだった。当時は「ホーン型」であれば高級品だった。唯々音が堅い。その上、何かかこう妙なクセがつきまとうのである。今でもホーンタイプに生理的嫌悪を感じるのはこの時の体験が原因だと思う。型番は覚えていない。今でも「ハコ」だけが残っていて、中味は私が入れ替えてコーンの2WAYにしたのを家人が使っている。

|

|

|

スピーカー編

| |

|

1000Mとの出会い

社会人となって、真っ先に思案したのはスピーカーの交換であった。「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」週末には日本橋に通った。当時新進の「オーディオのナニワ」の専務さんや田岡さんとお友達になったのもこの頃だ。とは言うものの初任給税込み4万ン千円で、学生時代よか実入りの少なくなった財布では、15〜20万が限度であった。

タンノイも今は安いものが出回っているが、当時は最廉価のⅢLZ。それもオリジナルボックスは高いので箱だけ国産のが流行っていた。一つ通りを入ったアサヒステレオセンターへ行くと、「国産箱でも内部に砂袋を吊して共振の調整をすれば純正に負けることはないと」しつこく薦められた。しかし、「ホーン」過敏症の私には違和感のある高域を克服する自信がなかった。

大型ドロンコーンシステムのDITTON45は好みの柔らかい音であったが、低域のボテつきが気になった。三菱の2S305はアンプも交換すれば使えそうであったが、迷っている内に価格がどんどん上がり予算をオーバーしてしまった。インフレの時代でもあったのだ。大理石の天板に格子模様のフロントグリルのJBLランサーは美しい造りの上に、上級機のオリンパスのように低域がボテつくことがない。もし私がジャズファンだったらら無理しても買っていたろうと思ったこともあった。

こうして数年間、悶々とする日が続いた。そんな折り、ヤマハから新しいスピーカーが発売されたと聞いて河口無線に足を運んだ。決して柔らかい高域とは言えないが、それ以上に非常にグレードの高いものを感じて即日決めてしまった。それまでの迷いは何だったんだろうかと自分でもあきれる位にあっけなかった。

|

YAMAHA1000M

|

|

|

|

|

610Aは声楽用の筈が・・

数年使っていると1000Mにも、欠点が見えてくる。声楽の再生が唯一の不得意科目であった。浮気の虫が騒ぎ出しまたぞろ日本橋を徘徊しだしたが、さすがに今度はサブスピーカーとして使えるものをターゲットにした。Victorの今もシリーズとして残っているSX-3、世界初のリニアフェイズ機テクニクスの7000、現在主流となっているQ0の小さいユニットを密閉箱に入れて低域伸ばす方式の奔りであったAR、等々今思えば買っときゃよかったものばかりである。しかし、セカンドとして使うには大きすぎたり、音色の傾向が1000Mと似ていたりで決心がつかなかった。

ある時、610Aを使っているシステムを聴かせてもらい、人の声を見事に再生するのにホレて惚れ込んでしまった。ソプラノの張り上げるアリアも、テナーの深々とした響きも実にリアルに再生してくれる。早速声楽専用にシングル、フルレンジで使う事にした。出費は数千円のユニット代とサブロク合板だけ。実に低コストの解決策であった。

ところが使い込んでいくと、定位が良いことや、1000Mが何となく平面的な鳴り方をするのに対し箱全体から音を出してくるような鳴り方が気に入って、だんだんと他のジャンルの音楽も610Aで鳴らすようなった。そうすると、ロクハン1発では音量に限界がある(610Aの耐入力はたった3W)ので不満を覚える。2発、4発と並列使用する。すると干渉で高域が足りなくなるのでTweeter、更にSuperTweeterを加える。今度はバランス上SuperWooferが必要になって・・・とマルチの泥沼に填ってしまった。この時ネットワークにするとクロスする周波数を変更するのが大変なのと、能率によって使えるユニットに制限を受けるので思い切ってマルチした。そうしてミッドバス(現在は610MAの4発)を入れ、Tweeterを省いてSuperTweeterにするという4チャンネルの現在のシステムになった。できるだけ610Aの音を生かしたいので250Hz〜7000Hzで使っている。610Aのレンジを拡大しスーパーシングルとするためのマルチ化である。

610Aはその後610DA、610MAとなり、遂には三菱がオーディオから手を引いてしまった。音は、はっきり言ってDAもMAも流行に迎合したしただけで、Aの魅力を継承しているとは言い難い。610Aの欠点は、エッジがポリウレタンの為に10年の使用で見事にボロボロになる事と入力がたった3Wしか無いこと。前者は幸いなことに鹿皮で代換えでき、音質の変化もない。DAでは大幅な設計変更が加えられ、F特が良くなり入力も7Wまで上がったという事で期待した。しかし、チタンダイヤフラムで高域を伸ばした為か、Aの絶妙なバランスの上に立った美しさは損なわれていた。また聴感上のバランスも低域に偏ってしまった。MAに至ってはエッジの素材を人工皮革に変えただけだった。バランスは良くなったが、AやDAにあった明るさが無くなりネクラな音に変貌した。どちらもミッドバスとして使い、エージングで音が変化することに淡い期待を寄せているが、望み薄のようである。

|

上から 610A 610DA 610MA

|

|

|

アンプ編

| |

| |

石アンプの頃 石アンプの頃

初めて買ったアンプが、ラックスのSQ505だった。3年の時から京都で下宿をさせて貰ったが、週末には大阪の実家に帰るという単身赴任みたいな生活をしていた。SONYのオープンリールを仕込んでFM放送のエアチェックを始めていたので、前出バイオニアのレシーバーとの組み合わせを下宿に置いていた。スピーカーは親戚から「電蓄」用のを貰ってモノで聴いていた。そうすると実家でLPが聴けなくなるのでプリメインアンプが必要になったのだ。友人宅で聴かせて貰ったテクニクスの50Aが滑らかな素晴しい音を出していた。日本初の差動増幅Lアンプで「アウトプットコンデンサー」レスだった。当時は真空管から石への過渡期であった。石の売りは「大きなOPTが要らなくなる」点であったが、球を石に置き換えただけのものが多く終段には直流電圧カットの為のコンデンサーが必要だったのだ。昨年「復刻」された山水のAU111もまだ健在てあった。ずっしりとした低音は魅力的だったが高域はやや荒かったと記憶している。どちらも10万近い価格で到底手が出ない。ラックスのSQ38なぞは更に高級品でパネルを拝むだけだった。そのラックスが普及価格帯で売り出したのが500シリーズだった。回路は「コンデンサー付き」であったが、石アンプにしては柔らかい音が気に入った。フェイスが管球アンプと同じシャンペンゴールドで高級感があるのもポイントだった。当時ステレオというものは、応接間の「飾り」でもあったのでデザインも重要だった。

1000Mも暫くSQ505で鳴らしていたが、今度はプリとメインに分けたいと思うようになった。個体数を増やして売り上げを上げるというメーカーの戦略に乗ってしまったのだ。レシーバー->プリメイン+チューナー->プリアンプ+メインアン->モノラルx2、バイアンプ。今も戦略は変わらない。スピーカーなぞモノ->ステレオ->4チャンネル->5.1と6倍も必要になった。このえげつなさが普及品から高級品へというユーザーの行動サイクルを変えてしまった。これがCDとともに現在のオーディオ不況の原因になっていると思う。増えた個体の総てを高級品には買い換えていられないのである。

ナショナルのテクニクス、三菱のダイアトーンに始まり、日立がローディ、東芝がオーレックス、シャープがオプトニカとあらゆる家電メーカーが別ブランドで参入していた。松下が「洗濯機の隅でステレオを作っている」というイメージを払拭するために、ナショナルからテクニクスへブランド名を変えたら俄然売り上げが伸びたのに端を発したものらしい。デンオン、テクニクス、ティアック、ヤマハ、ローディetc.、我が家のプリアンプ、メインアンプは次々と置き換わっていった。一カ月保たなかったものもあった。型番を思い出せないものもある。

その中で現在我が家のシステムに残っているのは、YAMAHAのC2a、DENONのPRE2000、スパーウーファー用にモノアンプとして2台あるテクニクスの60Aだけである。いずれも脇役として余生を送っている。あれほど憧れたテクニクスの50Aを後になって手に入れたが、今はシステムにも組み入れられずラックの下で眠っている。

球アンプへの道

革命の発端は前項の610Aとの出会いであった。教えてくれた春田師匠(既に鬼籍に入ってしまった)は、これをスコーカーとして片チャン8発、同じくロクハンのウーファーを8発、ツイーターにTW503を4発というオール三菱のシステムをマルチアンプで鳴らしていた。サプロクの合板を横半分に切ったパネルが横一列に4台並ぶという巨大なシステムで、新聞に取り上げられた事もあったという。我が家のシステムは、彼の1/2のミニチュアになっている。

これらを浪々と鳴らしていたのが真空管アンプであった。東芝の6GB8という、今や幻の球のモノプッシュプルが6台積んであった。「安いから」100本入りの箱を買って自分でペア取りすると言っていた。彼の死後あのストックはどうなったか、本当のデッドストックになってしまうのか、不謹慎な思いが浮かぶことがある。

師匠はプリアンプも、チャンネルデバイダーも手作りであった。私はまずラックスのA3500というキットから始めた。6CA7のプッシユプルで、松下の球が入っていた。「5極管は音が悪い」という思いこみをしていたので、別売りで出ていたキットを使って、端からNECの50CA10で組んだ。これで1発だけの610Aを鳴らしたのだが、柔らかい、えもいわれぬ良い音が出てきた。「天にも昇る心地」とはあの事を言うのだと思う。今ならいろいろと不満を並べるだろうが、完成直後というのはマインドコンロールが掛かってしまうものなのだ。NIFTY等で「出来上がりました、素晴らしい音です」というコメントにお目に掛かっても信用しないことにしている。マインドコントロールが解かれたときでないと公平な評価なぞ望むべもないのだ。

とにかく以後、真空管マルチアンプ・システムの世界へと突き進むことになった。同時に買い換えオーディオの泥沼から抜け出す事ができた。しかし、「好事魔多し」とは良く言ったもの、自作の喜びと苦しさを日々味わうようになった。もはや、音の悪いことを誰のせいにすることもできなくなってしまった。

2000.2.10

|

|

カートリッジ編

| |

| |

セット物の「ステレオ」からオーディオの泥沼への第一歩は、当時のご多分に漏れずカートリッジだった。アンプやスピーカーに比べて安価であったし、お手軽に音が変わるのを楽しめた。今は亡き品川無線のMMカートリッジ F8シリーズは更に針先を変える事によって違う音になった。L,M,Cを10年ばかし使っていた。

MCは、音は良いがトランスが要るとか、置き方で誘導ハムを拾うとかという話を本で読んで敬遠していた。第一値段が高くてとても買えなかった。目からうろこを取ってくれたのは、またもや春田師匠だった。サテンのM15Eを聴かせて貰ったが、音の一つ一つの響き・余韻がF8とは全く違って聞こえた。細かい音が良く出たし、音に艶がある。これで聴くチェンバロはまさに天にも昇る心地がした。やはりMCは違う。しかもトランス無しでも使える高出力。普及型プリメインアンプ位の値段がしたが、すぐさま手に入れた。

それ以降、サテンのカートリッジは我が家のシステムの標準として今日に至っている。その間いろんなカートリッジを使ってきた。オルトフォンのSPUはなんでこんなトレース能力の低い荒っぽい音が良いのかと思ったし、デンオンは弱々しくて話にならなかった。今にして思えば自分のシステムとのマッチングが取れていなかった事による過小評価であったかもしれないが、もはや

は現物が手元にないので確認のしようがない。

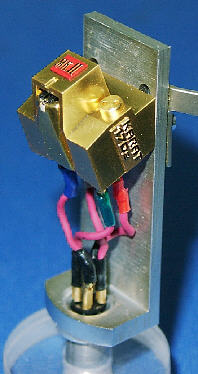

左から サテンM21X、オーディオ・テクニカAT33E、ダイナベクタKARAT17D

今手元にあるMCカートリッジはこの3つしかない。サテンはMCなのに針交換できるしゴムを使っていないので経年劣化の心配が無い。こんな素晴らしいカートリッジがなんで売れなかったのかというと、評論家に配布しなかった為である。雑誌の批評記事に載ったことが殆どない。貰い物で「提灯持ち」記事を書くような評論家に批評なぞして欲しくないという経営者の技術屋としての信念があったのだろう。使ってみれば必ず良さが判るだけに残念であった。

テクニカは線材を総てPCOCCにしている。硬くて乾いた音で大嫌いである。しかしAT33Eの音は「オーディオのなにわ」で良く聴くが、柔らかくて低域がたっぷりとしたいい音である。ずいぶんと前の製品でFC-OFCを使っているとの事。今でも在庫を販売しているというので昨年買った。低域はすぐに同質の音を確認できたが、高域はまだきつい。エージングに期待するところ大である。

ダイナベクターのKARATは2代目である。針先のみならずカンチレバーも宝石にして正確な音の伝搬を狙ったシリーズであった。ダイヤを使ったものは15万もするので、3万のルビーのを使っていた。ふくよかな低域が気に入っていたが、カンチレバーとコイルのコアの間の接着が取れてしまった。接着剤の経年劣化だと思う。もう無いだろうと思っていたが、HPを覗くとまだまだ元気でカートリッジを作り続けている(http://dynavector.co.jp)。ルビーのは無いがダイヤの針とカンチレバーを接合したもの(

15万していたのは一体成形品)が3万程度だったので最近購入した。出力が0.23mVしかない。我が家のプリアンプは50dB以上のゲインを持っているが、S/Nの限界であり音も弱々しい。久々にトランスのお世話になった。このカートリッジ、普及価格帯なのに一個一個に特性カーブの実測データを付けている。Bruel & Klaer のチャートを久々に見た。

MMがまだ2個残っていた。左下のShureは、他のカートリッジでトレース出来ないLP用に持っているが、吸着ターンテーブルのお陰で出番無し。右下のはEmpireのMIタイプである。ボディに接着剤の跡が見えるのはスタビライザー流行の証である。ナットを瞬間接着剤でボディに付け、ボルトを填める。針に近いところでラテラルバランスをとると音がよくなるというものであったが、そんな「理論」よりもボルトの材質をかえると音が変わる事の方が面白かった。

2000.9.2改訂

|

|

私にとってオーディオとは

|

装置をとっかえひっかえして数少ないソフトを繰り返し聞く純オーディオ派から、レアな作曲家のレアな曲でもいろんな演奏で取りそろえている純?音楽ファンまで、音楽に対する世人のスタンスは千差万別である。私にとって、オーディオとは音楽を聴く手段であって目的ではない。これは間違いのないところだけれども、手段の側にどの程度ウエイトが掛かっているのかは微妙である。

20代のころは理想の音は極めて厳格に定義できていた。言葉にすると「透明で、柔らかく、かつ情報量は豊富」な音である。これは今でも変わらない。日本橋詣でいろんなスピーカーを聴かせて貰っても、「聴ける」ものは20台〜30台に1台。オーディオ誌で誉めてあるモノはことごとく「耳に会わない」。けれども、歳を取るにつれて変化が生じてきた。以前は、少しで音にも硬いところがあると耳が拒否反応を起こした。JBLであろうとTANNOYであどろうと、どんな銘品であろうとも、好みでない音では短い間でも音楽を聴いていられなかった。それが今では、有る程度以上のクオリティを有するものであれば、それなりに聴けるようになった。良く言えば、悪い面で物事をマイナス評価していたものが、良い点を見てプラス評価するようになった。悪く言えば、世の中の流れに身を委ねる生き方が趣味の世界にも染み込んできた。手短に言えば、手段にそれぼどこだわらなくなった。

空腹は最良の調味料という。音だって、何日も音楽を聴けない状態が続いた後では、ラジカセのFM放送の音でも素晴らしい音に聞こえる。反対に試聴会で耳を研ぎ澄まして様々のアンプの音を聴き比べた後では、自家の音の欠点も見通せるようになる。自分の耳が最終評価の拠り所なのだけれども、その拠り所が時と場合によってブレを生じてくる。所詮相対的なものなのだ。そう想うと僅かの差に金や時間を費やすのが馬鹿らしくなる。幸いにして、音や音楽で生活を支えている身ではない。美味しいところだけ食って、頭と尾っぽは呉れてやればいい。そこまで付き合う義理はない。

こういうわけで、細かい差は「気のせい」と言う事にしている。一時(いまでも)、ケーブルで音が変わると言われてきた。電線音頭には付き合わない。高価な音の良いコンデーサーも誇大広告だ。取り合わない。しかし、それほど高くなくて、いつも同じ傾向の「気のせい」を感知するモノは、認知することにしている。スピーカーケーブルは2スケの無酸素銅を使っている。秋葉原の総武線のガード下、大通りに出たところにある「九州電気」で売っている赤と黒の平行ケーブルである。出張を利用して買い込んでおく。値段は普通の2スケの2〜3倍だが、確かに硬いので、無酸素銅には間違いない。何やらナインほどのピュリティでなく、普通のタフピッチ線の1/10程度のものだと思う。安いので、銅の色が少し濃くなってきたらすぐ先を切って被覆をはがして使っている。ニチコンのミューズも一般品の倍程度だから使ってみている。コンデンサーは高価な品をケチケチ使うより、一般品で通常のワンオーダー位容量の大きいものを使うと良い結果がでる事がある。但し、あくまで場所をよく考えないと逆効果になる。平滑コンデンサーはよい例で、多すぎると突入電流で球や石をお釈迦にしてしまう。OSコンも使う。耐圧が低いので絶対値としては高くないように思うが、同じグレードで比較するとバカほど高い。それでも音の出方に再現性があるので信用できる。スプラグ純正のビタQもカップリングコンデンサーに使いたいパーツである。結局コストパフォーマンスで、使うか使わないか決めていることになる。所詮「音」なのだ。出だしは、時と場合によって差が判別できるかも知れないが、しばらくして「音楽」を聴き出すとどうても良い程度の差なのだ。

同じ事が技術論にも当てはまる。理屈では違いがあるのは判る(あるいは、判るような気がする)。問題は音にどれだけ差が出るかである。どんなに素晴らしい回路技術であっても、明確に音に現れないのでは受け入れられない。耳という器官は物理量のログでしか判別できないシロモノなのだ。2倍や3倍物理量に差があっても「気のせい」の範疇なのだ。その差が判るというのは、苦労して作り上げたものだから素晴らしいはずだというマインドコントロールに身を委ねているせいなのである。技術の高低ではなくて、音にした時にどれぼど御利益があるかが大事なはずである。こういうわけでいつも回路技術の理屈が無ければいけない求道者ような人が、私はとても苦手である。私にとってオーディィオとは「音を極める道」でも「回路を極める道」でもない。自分勝手な自己完結の世界なのである。理屈で一刀両断にするものではないし、一刀両断にされるのはなおさら嫌だ。

この自己完結の自閉症的世界に安住する人間にもコモンセンスが有ることを発見した。人格が人それぞれ違うように、求める音は千差万別、人の数だけ理想の音がある。そのはずである。しかし、どうも共通項がありそうなのだ。私が良いと思う音を、人が良いと認め、人が良いと思う音を私もよいと認めることが、ある程度の範囲で起こってくる。それは、オーディオ評論家が推薦する音ではないし、ましてメーカーが物量を投入して良い音として押しつけてくる音でもない。私の「透明で、柔らかく、かつ情報量は豊富」な音は、我が儘な、かなり「偏差値の高い」音(世間の標準から離れているという意味で)であると思っていた。ところが、自作アンプの聴き比べをやっていると、どうも私が良いと思う音と、他の人が良いと思う音が重なり合ってくるようなのだ。口に出して言うときには違っていても、「良い音」と認められる範囲はそれほど隔たっている訳ではなさそうなのだ。同じ音を同じように感じていても、音を言葉にしてしまうと表現が異なって来る。それだけのことなのかも知れない。

2003.7.6改訂

home